北京清华长庚医院精神心理科近半年在情绪障碍领域研究与治疗方面深耕不辍,其中首期表达性艺术疗愈团体项目的开展尤为引人瞩目。表达性艺术治疗是一种整合多种艺术形式的心理干预方式,强调通过非语言的创造性表达,来促进个体的心理疗愈、自我探索、情感整合和整体健康。许多深层情感、创伤记忆或复杂体验难以用语言精确描述或触及,而艺术形式(绘画、动作、声音、意象)提供了一种绕过理性防御和语言限制,直接接触潜意识或未加工的内在体验,使内在世界得以外化并变得可见、可感。同时艺术创作过程是高度具身化的体验,可以帮助个体重新连接身心,释放身体储存的压力和创伤能量,促进情感的生理性调节。

八周疗愈之路

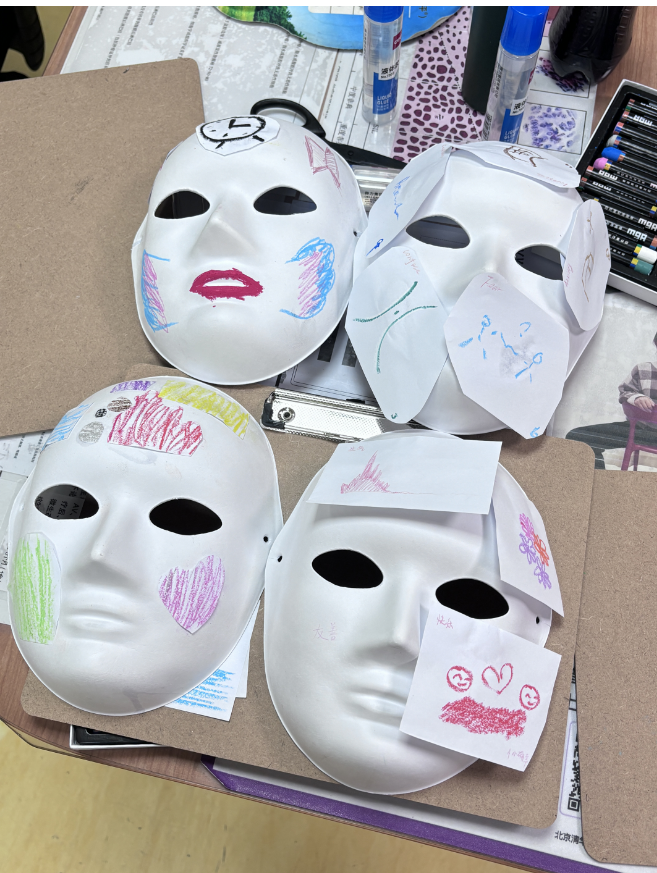

制作情绪面具能够体现我们如何展现自我与隐藏自我。面具的外侧反映我们如何看待自己或向他人展示自我,内侧则成为装载情绪的容器。我们往往会隐藏一些不被社会接纳的情绪,如愤怒、贪婪、嫉妒或羞耻,而面具能让这些长期压抑的情绪得以表达。在团体治疗中,部分成员因害怕破坏人际关系或担心给他人留下负面印象,会刻意隐藏自身缺点,压抑负面情绪,只展现‘有爱、宽容、能干’的一面。当他们戴上自己制作的面具,看着镜中的形象时感慨:‘感觉这样的自己好累……’随后,咨询师引导参与者充分扮演面具内侧所象征的角色,让他们体验到:展现‘脆弱’的自我并不可怕,以此达到疗愈效果。

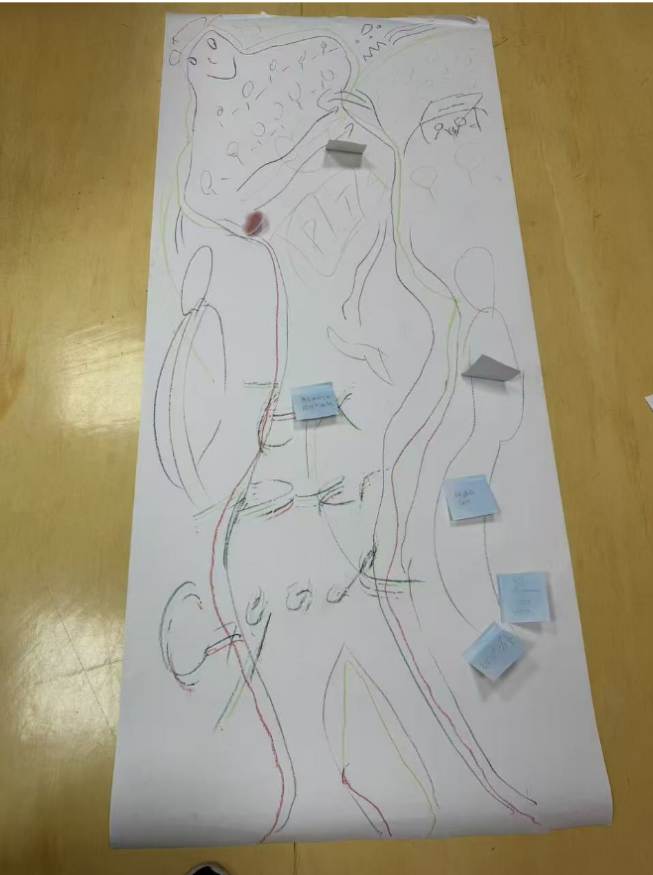

由于团体成员长期承受身体压力,日常生活中常表现为身体疼痛,如耳鸣、头痛、胸闷、心悸、腹痛等。心理咨询师先引导参与者进入冥想状态,再借助 OH 卡与压力事件建立连接,使其充分想象压力的形态,细致观察和感受内心的情绪与压力。随后,参与者将感知到的情绪与身体紧张区域,用鲜艳色彩、流畅线条和简洁文字标记出来。这一创作过程不仅帮助他们深入理解身体感受,还激发了对自我情绪的关注与表达,促进了心理层面的自我探索与释放。团体治疗中,部分参与者在绘画身体某一部位时会掩面痛哭,坦言 “这是一种失控的感觉,我感觉好难受”。有时,过往发生的负面事件难以直接描述,而艺术疗愈能让参与者逐步贴近真实的情绪与心理感受,更直观地 “看见” 自我。

在心理咨询师的引导下,参与者们开始了情绪释放技术(EFT)练习。他们闭上双眼,深呼吸,逐渐进入冥想状态,深入感受内心深处的消极情绪。在冥想过程中,参与者们将个人的压力情况(例如压力事件、压力来源以及由压力引发的情绪感受等)详细地写在纸上。随后,他们可以选择将这张“压力纸”撕毁、折叠或揉皱。这个过程不仅帮助他们释放了压力,还让他们更好地了解自己惯用的解压方式。

接下来,参与者们利用手中的轻粘土制作自己的“压力火山”。通过这一活动,他们提高了对压力和情绪的自我觉察能力,并学会了在情绪爆发前及时进行调整。

在本次团体活动中,参与者们面临的压力各不相同,调节情绪的方式也各有特色。其中一位团体成员在自己的舒适区画了一张大大的床,还在每一层都画了沙发。她说:“我不知道我为什么画了一张这么大的床,颜色还这么鲜艳,也许是因为我已经好久没好好休息了。我这周回去后一定要好好放松放松。”其他团体成员听到后都开心地笑了。

在冥想的状态下,心理咨询师引导大家感受粘土,大家可以根据感觉来创建抽象的形象。这个练习的重点不是创作的结果,而是练习使用我们感官,挤压和揉捏粘土时的感受是当前情绪状态的延伸。粘土会让感受变得具体化。有一位参与成员说 :“在来到治疗室之前,我觉得很着急烦躁,但揉捏粘土的过程中我真的感到很开心、轻松”。

痛苦情绪如果没有适当的宣泄,可能非常具有破坏性。当我们抓住痛苦的生活经历久久不能放下时,就会产生“痛苦之身”, 如果我们一直关注负面情绪,并没有得到合理的表达和宣泄,身体就会形成痛苦的能量。经年累月,痛苦之身就会生长并溃烂。为了获得疗愈,我们必须将自己从负面情绪中抽离出来。在这个练习中,心理咨询师引导参与成员用粘土创作一个“喉咙”,用铃铛代表声音,模拟“有口难言的感觉”,这个过程中让来访者把身体的感觉都流动到粘土中,这个过程有利于内在感受向外具象化呈现,有利于帮助来访者觉察自己的情绪和需要,让来访者听听内心的声音。

连续 8 周的情绪释放技术练习,让参与者在感到紧张焦虑时,学会通过穴位按摩和肯定语句快速调整、放松。在最后一次团体治疗中,心理咨询师引导每位成员制作专属自己的肯定句,使其更贴合个人情况。

肯定句是一种强有力的陈述,旨在重塑心态、打破限制性信念。书写并反复诵读肯定句的过程,能让大脑逐渐接受这些积极信念。治疗师引导参与者在便利贴上写下专属肯定句,例如 “我正在学着爱自己”“我会慢慢调整自己”“我能完全接纳自己” 等;随后用一个水杯制作 “能量包包”,在杯身绘制能代表肯定句的元素,完成后将写有肯定句的纸条装入 “包包”,带回家中放置在每日可见的位置。当遭遇挑战时,“能量包包” 可作为疗愈符号,为自己赋予力量。

该项目全程由北京清华长庚医院精神心理科副主任医师肖雪督导,心理咨询师覃欣、栾翔共同带领。上述活动均体现了“身体感知——情感表达——认知重构”的递进式干预模式。在身体层面,通过绘画、粘土的触觉操作、音乐的节奏同步以及肢体动作的练习,直接作用于与疼痛或痛苦相关的肌肉紧张和感官过敏。在情感层面,借助艺术的象征性,将难以言说的痛苦体验转化为具体的艺术形象,为情感宣泄提供了载体。在认知层面,通过创作过程中的自我观察和治疗师的引导,帮助患者重新评估痛苦和负面事件的意义,从“疼痛/痛苦是敌人”转变为“疼痛/痛苦是身体的语言”,从而实现认知重构。

治疗原理

(1)激活被埋住的表达:当语言难以承载复杂的情感、记忆或潜意识内容时,色彩、线条、声音、动作等非语言媒介成为更直接、更安全的表达出口。

(2)激活右脑与身心连接:艺术创作过程主要激活大脑的右半球(主管情感、直觉、想象),促进情感的自然流动,并加强身心连接,释放被压抑的能量。

(3)象征化与觉察:艺术作品往往成为内在状态的象征。在安全、支持的引导下,探索作品的意义,能提升自我觉察,理解未被意识到的模式、冲突或资源。

过程即疗愈:专注于创作过程本身(如颜料的触感、身体的律动、声音的振动)具有强大的正念和安抚作用,能有效缓解压力、焦虑,提升当下感受。

加入我们,开启心灵探索之旅

如果你愿意尝试一种新的方式认识自己、疏解情绪,那么你就会发现在安全、包容、不评判的空间里,艺术成为了你心灵的翻译官,创作照亮了你内在的风景,长久以来的情绪正在慢慢被解开。下一期表达性艺术疗愈团体即将开始,名额有限,扫码立即预约咨询和报名!

供稿:覃欣、栾翔

审核:肖雪

北京清华长庚医院APP

快速挂号