八月酷暑,蝉鸣聒噪,义诊现场的一张张面孔和流淌的温情,依旧在我脑海萦绕。作为组织者老黎,回望那天,心头是沉甸甸的欣慰与责任。

火球般的太阳炙烤大地。这次义诊是我和团队首次自发组织的线下活动,筹备了一周多。初心有二:一是切实帮病人解决问题;二是特意选在周六下午——这个“私心”源于不忍见病人因看病请假耽误工作,甚至影响生计。我忘不了那位江苏病人的女儿,凌晨坐卧铺来京,天不亮就在诊室门口等待,看完病又匆匆赶回,一路补工作,却仍遭领导苛责。

如今无论老少,在职者皆有身不由己。兼顾工作、家庭、看病、育儿的压力巨大。选在周末下午,是想为大家多做点事。也真心感谢团队里的年轻人,放弃休息与我并肩,你们也是“身不由己”的打工人。

当天我们早早准备,不少病友来得更早,甚至有上午就从外地赶来的。周末空调乏力,等待区闷热。幸好科室工作人员提前备好了绿豆水和扇子,这份周到值得表扬。看着病人额头的汗珠和期盼的眼神,我心头一紧:我们不仅在看病,更在传递支撑的力量。

我们用最朴实的语言,掰开揉碎讲解复杂的医学知识。除了义诊,李广欣、李涛、赵莹的“抗癌知识小课堂”也开讲了。诊间穿梭时,我看到等候区的人们频频点头,甚至拍照记录……这种被需要、被信任的感觉,是医生独有的体验。

与国外不同,在很多人眼里,放疗科常被视为癌症患者的“最后一站”。若这一站没守好,病人面对的可能是“前途未卜”和更深的失望。多年经验告诉我,来放疗科的肝癌患者,常被焦虑笼罩,他们往往是被外科、介入科“挑剩下”的。治病是一回事,重燃抗癌信心是另一回事。

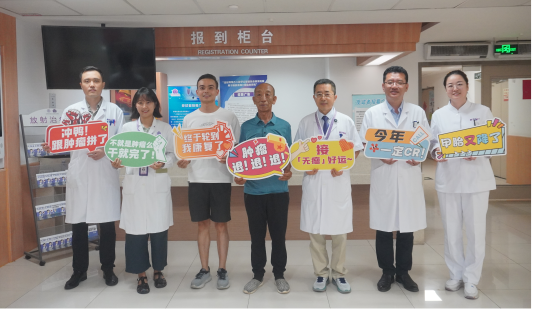

抗癌明星有明大叔就是例证。当年当地医生判定他只剩三个月生命,如今已过去11年。当初的铁血汉子哭了好几天,现在孙子都长高了。我始终坚信:科学是理性的,但医学要有温度。这次义诊,有明带着一切正常的报告来了;素未谋面的小病人小奇也来了,比照片上更有精神。我说“不放弃才有奇迹”,但干巴巴的话,远不如“活招牌”站在那里有说服力。时间有限,未能与特邀老友们深聊,在此补上一句:感谢大家穿越酷暑,共赴这场关于生命与帮助的“老友会”。

我观察到,病友间易产生真挚情感,互相咨询、帮助。他们的愿望纯粹:想活着,有质量地活着,长久地治疗。当肿瘤突袭,他们抱团取暖,共同学习,踏上抗癌征程。三十年间,时代巨变,我从手写病历到身处信息洪流,年过六十仍投身互联网做健康科普。可喜的是,病友们也越来越“厉害”。他们听得懂了,还会追着问,甚至结合国内外新研究与我讨论。常有门诊病人告诉我,我的科普对他们帮助很大。这份欣慰,难以言表!

年轻时医者追求专业精进,久了才懂,我们面对的不只是疾病,更是一个个鲜活的生命和其背后的家庭。这对我们是工作,对他们却意义非凡。职业生涯下半场,我想尽可能多做事。无论线下义诊、线上问诊,还是日常科普,我都会坚持下去。寒暑不改。守望生命的初心始终如一,能看的病虽有限,但希望与关怀可无限生长。

再次感谢大家的信任支持,感谢团队的理解帮助。愿未来并肩同行,让义诊成为真正的“老友会”。

北京清华长庚医院APP

快速挂号