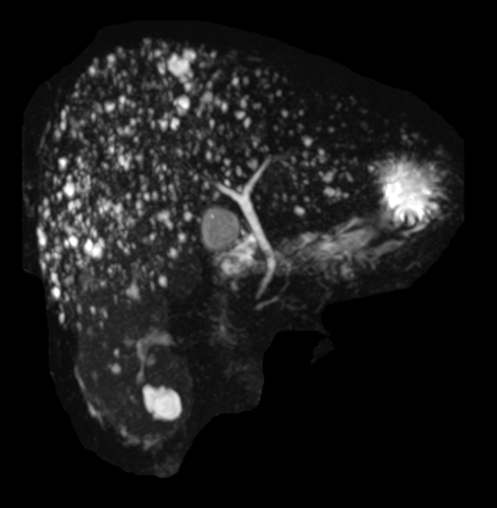

肝脏磁共振见弥漫分布小圆形信号,呈“满天星样”

胆管错构瘤是一种较为罕见的肝脏良性病变。该病变主要发生在肝脏的胆管系统中,由正常组织的异常组合构成,不同于真正的肿瘤,它们不具有侵袭性或转移性。胆管错构瘤通常在影像学检查中偶然发现(如图),由于其临床表现不明显,诊断和处理具有一定的挑战性。

胆管错构瘤的确切病因尚不完全明确,但普遍认为与先天性发育异常密切相关。在胚胎期,肝脏和胆管的发育是一个复杂的过程,涉及多种信号分子的相互作用和细胞分化的精确调控。如果在这个过程中出现任何异常,都可能导致胆管系统的发育异常,从而形成胆管错构瘤。

在病理学上,胆管错构瘤表现为胆管的异常增生,这些增生的胆管被纤维组织所包围,形成大小不一的囊性结构。这些囊性结构通常较小,直径一般在1-2毫米左右,但有时也可达到数厘米。显微镜下观察,这些囊性结构内衬有正常的胆管上皮,周围则是纤维间质,有时还可见到小胆管和血管结构。

胆管错构瘤的发病率相对较低,通常在尸检或影像学检查中偶然发现。它们可以发生在任何年龄阶段,但更常见于中老年人群。在性别分布上,胆管错构瘤没有明显的差异,男女均可发病。由于该病变的罕见性,目前对其流行病学特征的研究相对较少,因此对其全球范围内的发病率和患病率缺乏准确的数据。

大多数胆管错构瘤患者没有明显的临床症状,这使得该病变在诊断上具有一定的困难。它们通常在进行腹部超声、CT扫描或MRI等影像学检查时被意外发现。当病变较大或数量较多时,患者可能会出现右上腹不适或轻微疼痛的症状,但这些症状并不特异,容易与其他肝脏疾病混淆。因此,对于出现上述症状的患者,应进行全面细致的影像学检查,以排除胆管错构瘤等潜在病变。

胆管错构瘤的诊断主要依赖于影像学检查。超声检查是一种常用的无创检查方法,可以发现肝脏内多发的低回声小囊性病变。然而,由于超声检查的分辨率有限,其特异性不高,容易与其他肝脏囊性病变混淆。因此,对于疑似胆管错构瘤的患者,建议进行进一步的CT扫描或MRI检查。

CT扫描可以清晰地显示肝脏内病变的形态、大小和分布,有助于与其他肝脏囊性病变相鉴别。MRI检查则具有更高的分辨率和软组织对比度,能够更准确地评估病变的性质和范围。在某些情况下,如果影像学检查无法明确病变的性质,可能需要进行肝脏穿刺活检以排除其他病变。

胆管错构瘤需要与多种肝脏囊性病变进行鉴别,包括多囊肝、肝脏囊性转移瘤、肝脏囊肿以及肝脏腺瘤等。这些病变在影像学上可能具有相似的表现,但它们的病因、病理和临床表现各不相同。因此,在进行鉴别诊断时,需要综合考虑患者的病史、症状、体征以及影像学检查结果等因素。

由于胆管错构瘤通常是良性的,且大多数情况下不引起症状,因此通常不需要特殊治疗。对于无症状的患者,建议定期进行影像学随访,以监测病变的变化。随访的频率和时间间隔应根据患者的具体情况和医生的建议来确定。

对于出现症状或病变迅速增大的患者,可能需要进行手术切除。手术切除的目的是缓解患者的症状,防止病变进一步恶化。然而,由于胆管错构瘤的病变范围可能较广,且与胆管系统紧密相邻,因此手术难度较大,需要经验丰富的外科医生进行操作。

在极少数情况下,如果病变与胆管系统相通,可能会引起胆道感染或胆汁淤积等并发症。此时,需要进行相应的外科干预,如胆道引流或胆管切除等。这些手术操作复杂,风险较高,需要在充分评估患者的病情和手术风险后进行。

胆管错构瘤的预后通常较好。由于该病变是良性的,且不具有侵袭性或转移性,因此即使不进行治疗,也不会对患者的生命造成威胁。然而,由于胆管错构瘤可能与其他肝脏疾病共存,因此需要长期的医学观察和管理。在随访过程中,如果发现病变有增大或恶变的趋势,应及时进行干预治疗。

胆管错构瘤是一种罕见的肝脏良性病变,通常在影像学检查中偶然发现。由于其临床表现不明显,诊断和处理具有一定的挑战性。然而,随着医学影像技术的进步和对疾病认识的深入,胆管错构瘤的诊断和治疗将更加精准和个体化。对于患者而言,了解胆管错构瘤的性质和临床意义,有助于减轻不必要的担忧,并在医生的指导下进行适当的监测和管理。同时,医疗从业者也应加强对该病变的认识和研究,以提高其诊断和治疗水平,为患者提供更好的医疗服务。

北京清华长庚医院APP

快速挂号