近距离治疗的概念最早是由Pierre Curie于1901年提出并为Danlos医生提供少量的镭来治疗红斑狼疮。近距离治疗是指放射性核素进行特殊工艺密封,随后借助人体腔道或者施源器等装置将放射性核素放置在肿瘤体附近或插植于肿瘤体内,或放置于肿瘤表面实施照射的一类放射治疗手段的总称。

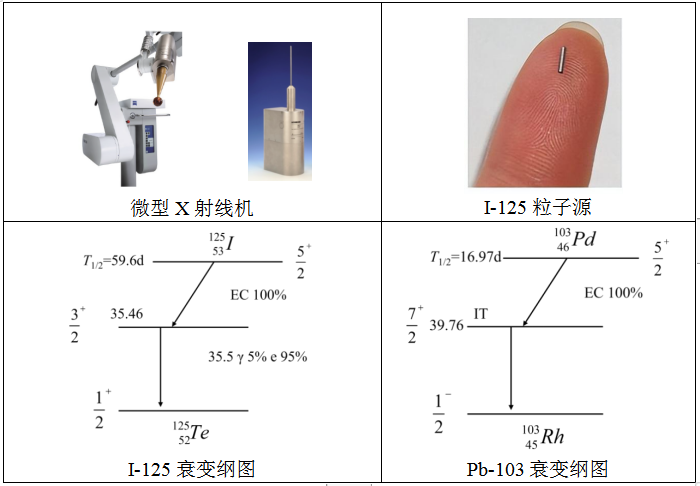

根据近距离治疗粒子源剂量率的不同可以将这些放射源分为“高剂量率放射源(Hihg dose radiation,HDR)”和“低剂量率放射源(Low dose radiation,LDR)”两类。AAPM定义在水深为1厘米处剂量率超过12 Gy/h的放射源定义为“HDR放射源”。在水深1厘米处剂量率小于2 Gy/h剂量率的放射源定义为“LDR放射源”。近距离治疗主要包括粒子源植入、后装机治疗两种手段。粒子源植入常用的放射源为低剂量率LDR放射源,典型代表为125I和103Pd,称为粒子源或种子源,其构造为小圆柱型源,长度一般小于1 cm。放射性物质通常由钛壳封闭。源的内部结构是由制造商和源类型而定的。国内外正在研制一种125I和103Pd复合粒子源,按照合理的比例将125I和103Pd封存在同一粒子中,可以更充分的利用两种核素的特性获得最大的治疗效果,并使不良反应减少到最小。目前,这种复合粒子源正处于研究阶段,未投入商用。另外,近几年,国外的研究机构设计出了一种微型X射线机,主要代表为iCAD公司生产的Xoft和德国蔡司公司生产的INTRABEAM系统,也可作为近距离治疗LDR放射源。

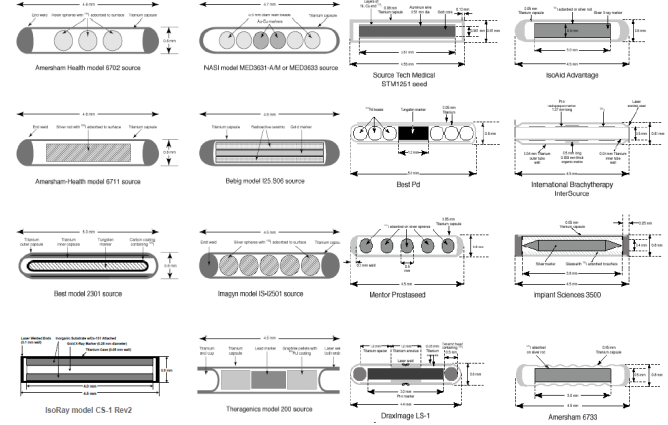

由于临床需求和各生产企业制造工艺的不同,粒子源内部呈现不同的结构,如下图所示。常见的粒子源型号有:Amersham Health model 6702 source、NASI model MED3631-A/M or MED3633 source、Source Tech Medical STM1251 seed、IsoAid Advantage、Amersham Health model 6711 source、Bebig model I25.S06 source、Best Pd、International Brachytherapy InterSource、Best model 2301 source、Imagyn model IS-12501 source、Mentor Prostaseed、Impiant Sciences 3500、IsoRay model CS-1 Rev2、Theragenics model 200 source、DraxImage LS-1、Amersham 6733。

不同型号125I粒子源结构示意图

从物理学和临床角度来看,LDR近距离放射治疗目前仍然是最先进的术中肿瘤学手段之一。从物理学的角度出发,近距离放射剂量学在很大程度上满足平方反比定律,即使与质子或重离子治疗相比也毫不逊色 ,放射线“由内向外”先对病灶造成大剂量的照射,然后在肿瘤外的正常组织处剂量陡降,使得正常组织受到极小甚至为零的照射,可以更好地保护正常组织。另外,近距离治疗很容易对覆盖肿瘤的多个驻留位置进行调整,可以非常有效地使用驻留时间的长短来调节照射强度,从而给予靶区所需的剂量。从临床角度出发,近距离放射治疗与其他术中模式(如激光、射频、低温)的区别在于,近距离治疗能够精确计算患者靶区处沉积的能量,通过已知的输入剂量和治疗效果的关系进行剂量预测,并通过精细的驻留位置和驻留时间控制选择性地将能量输送到靶区的同时更加有效避免正常器官的照射。经过多年临床经验结果表明,近距离治疗的癌症治愈率可与外科手术和体外放射治疗相媲美。更重要的是,近距离放射治疗的副作用风险相较于外照射等其他放疗手段明显较低,因此近距离治疗与其他技术相结合使用已经成为治疗癌症的一种重要手段。 随着医学的不断进步,粒子植入技术主要应用面越来越广泛,可治疗的癌症类型也越来越多,目前已经涵盖治疗前列腺癌、肝癌、肺癌、直肠癌、卵巢癌口腔和头颈部癌症等。

另外,近距离治疗的相关体系已经发展的较为完备,在国际上,欧美等国已制定了相关标准文件用于近距离放疗过程中的质量控制和质量保证。2004年,欧洲放射治疗与肿瘤学会(European Society for Radiotherapy & Oncology, ESTRO)出版的《近距离治疗设备质量控制使用指南》,用于指导近距离治疗中的质量控制。AAPM于1995年出版的《组织间近距离放射治疗源的剂量测定:AAPM放射治疗委员会第43号工作组报告》,1997年出版的《近距离放射治疗物理实践规范:AAPM放射治疗委员会第56号工作组报告》,1998年出版的《高剂量率近距离治疗实施:AAPM放射治疗委员会第59号工作组报告》和2012年出版的《第186号工作组报告,关于近距离治疗中TG-43算法之外的基本模型的剂量计算方法:现状和临床实施推荐》。国际原子能机构也于1999年出版了TECDOC-1097标准指南:《近距离放射治疗源的校准,次级标准剂量测定实验室和医学物理师关于校准近距离放射治疗源的标准化方法指南》,2002年,机构对该报告进行了更新,IAEA TECDOC-1274报告,包括了光子能量小于192Ir的β射线源和γ射线源:《近距离放射治疗中使用的光子和β射线源的校准,次级标准剂量测定实验室和医院的标准化程序指南》。在我国,也颁布了相关规程和指南来指导近距离治疗,如《GBZ178一2014:低能γ射线粒籽源植入治疗放射防护要求与质量控制检测规范》和《放射性粒子植入治疗技术临床应用质量控制指标(2017 年版)》等文件。

综上所述,近距离治疗治疗的安全性和有效性已经得到了国际上和国内的认可,后续若是开展这项治疗,不会遇到“摸石头过河”的状况。

北京清华长庚医院APP

快速挂号