医院的急诊科是一个与时间赛跑的地方,警报声、脚步声、仪器滴答声,汇成一首紧张的生命交响曲。然而,在这片分秒必争的战场上,总有一些被刻意“放慢”的瞬间。它们如涓涓细流,悄然滋润着患者与家属焦灼的心田。作为一名在此坚守五年的护士,我见证过太多危急,也收藏了无数微光--那些藏在剪指甲、梳头发甚至一次精准穿刺里的温柔,构成了急诊独有的“温度”。

一个大拇指:87岁爷爷的“无声勋章”

“小郭,快帮帮我爸!这指甲硬得像石头,我们不敢剪啊……”家属的焦急写在脸上。87岁的田爷爷因病长期卧床,指甲变得又厚又硬,成了家人束手无策的难题。我打来温水,

轻轻握住爷爷的手浸泡软化。“爷爷,疼了就告诉我。”我俯下身,沿着指甲边缘一点点小心翼翼地修剪。当我终于将十片指甲修理得干干净净时,田爷爷缓缓地、却有力地,对我竖起了一个大拇指。一直紧锁眉头的家属,此刻也终于舒展了容颜。

那一刻,他布满皱纹的手指,仿佛一枚沉甸甸的“勋章”。家属眼眶泛红:“我们做子女的都没这份耐心,太感谢了!”

在急诊,这样的高龄照护是一场“细节战”。剪指甲绝非小事,它关乎尊严,更传递着一份“被好好对待”的安心。

一个“少女心”:为93岁奶奶梳起体面

93岁的田奶奶爱美了一辈子,因病躺在留观室的床上,凌乱的花白头发让她显得格外憔悴。

交班时,我们总会留意到她蓬乱的发型。征得家属同意后,我拿起梳子:“奶奶,我给您梳个漂亮小辫儿好不好?”她配合地眨了眨眼。

我一边梳头,一边和家属聊起奶奶年轻时的风采,将梳落的头发悄悄攥在手心。当发丝恢复整齐,奶奶浅浅地笑了,仿佛找回了一丝往日的风采。家属感动地说:“妈妈好久没这么开心了,谢谢你们守护她的‘少女心’。”

这把梳子,梳去的是凌乱,梳起的是对抗病痛时,那份不容丢失的体面与热爱

![]()

护士正在为患者细致修剪指甲 护士为奶奶梳理头发后的温馨瞬间

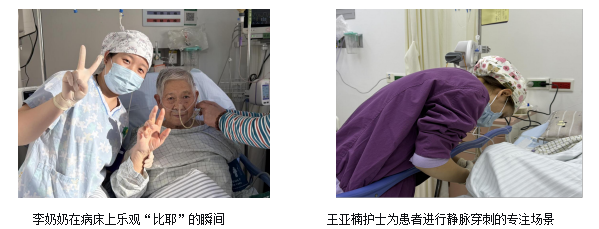

一个“耶”的手势:80岁奶奶的乐观“暗号”

80岁的李奶奶经历脑出血后,意识逐渐恢复,却仍无法脱离约束带,长长的指甲成了难题。

我的同事张婕护士接过了这个任务。她专注地修剪着,李奶奶看着她认真的样子,突然像个孩子般,对着我们的方向,俏皮地比出了一个“耶”的手势。瞬间,病房里的紧张感被这抹天真驱散。女儿又惊又喜:“我妈就是这样,再难都要乐观!你们护士能懂她的‘小快乐’,太难得。”

这个“耶”,是生命力的顽强绽放,更是对护理工作最可爱的认可。在充满痛苦表情的留观室,这抹孩子气的乐观,成了我们与患者之间心照不宣的温暖“暗号”。

一句“不疼”:是技术,更是“定心针”

如果说前面的温情是“慢艺术”,那么护士王亚楠的“一针见血”则是一种“快准稳”的温柔。

“亚楠护士在吗?有个患者血管特别难找!”这样的呼喊在输液室时常响起。面对一位血管条件极差的老年患者,她没有急着下针,而是俯下身,仔细地观察、轻轻地触摸。“找到了,”她轻声说。消毒、进针、回血,一气呵成。患者紧锁的眉头终于舒展:“谢谢你,一点都不疼。”

在急诊,“一针见血”从来不只是技术指标,它更是抚慰患者恐惧的“定心针”。十三年磨一剑的精准,化作了那句最动听的“不疼”,这是信任的基石,也是另一种形式的治愈。

结语:微光成炬,温暖生命

回望这些片段,一次轻柔的修剪,一次耐心的梳头,一个会心的手势,一次精准的穿刺,它们看似微小,却共同构成了医疗工作中最动人的部分。

技术治愈的是身体,而关怀抚慰的是心灵。在急诊这个生命交织的驿站,我们不仅是与疾病作战的战士,更是用专业与仁心,守护生命尊严的点灯人。

这些指尖流淌的、言语传递的、技术承载的温暖,汇聚成河。它让我们坚信:在与疾病的战斗中,爱与关怀,永远是最强大的力量。

而这,就是急诊最动人的风景--无关轰轰烈烈,只在一梳一剪、一针一护的细节里,写满了“人”的温度。

![]()

![]()

北京清华长庚医院APP

快速挂号